Le jugement d’utilité dans les décisions d’arrêt ou de limitation de soins en réanimation

Le 18 novembre 2024, le Comité exécutif de la Fondation a décerné ses prix de mémoire 2024. Parmi eux, le travail du docteur Maxime Lugosi, officiant à Grenoble (Isère), dans le cadre d’un diplôme universitaire « Philosophie et santé » co-accrédité par les Universités Jean Moulin Lyon 3 et Claude Bernard Lyon 1. Celui-ci nous présente en quelques lignes sa recherche intitulée : « Le jugement d’utilité dans les décisions d’arrêt ou de limitation de soins en réanimation. Etude de philosophie expérimentale ».

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la discipline de réanimation s’est développée en parallèle de techniques d’assistance d’organe, telle l’assistance ventilatoire ou l’assistance circulatoire, afin de prendre en charge des patients souffrant de défaillances d’organe pouvant entrainer leur décès. Le soin dans ces structures est principalement basé sur un modèle biomédical technicisé qui a permis une amélioration du pronostic des patients en termes de survie.

Suite à l’amélioration de ces techniques sont apparues des situations paradoxales où les personnes vivent au sens physiologique du terme mais dépendent pour cela de techniques lourdes qui ne leur permettent pas de vivre une vie « pleine » au sens de capacité à réaliser les possibilités que portent intrinsèquement une vie humaine. La réanimation n’a pas comme seul objectif de permettre une vie biologique en stabilisant des paramètres physiologiques, mais bien de permettre une vie au-delà de la réanimation. Les réanimateurs se retrouvent régulièrement devant ce dilemme : faut il poursuivre un traitement au prix de séquelles potentiellement lourdes ou d’être dépendant de techniques d’assistance ?

Les décès survenant en réanimation sont souvent le fait de limitation ou d’arrêt de soins, entendu comme la suspension ou la non mise en place d’un traitement, souvent à risque d’effet secondaire, qui ne permet pas d’obtenir les résultats escomptés.

Se pose alors la question de quels déterminants permettent une réflexion aboutissant à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements. Les données scientifiques, issues des études et utilisées dans le cadre de la médecine fondée sur les preuves, ne permettent pas d’apporter une réponse individualisée avec suffisamment de certitude. Par ailleurs, les choix qui peuvent être faits concernant ce qui est tolérable ou non, voulu ou non, sont dépendants de valeurs et préférences individuelles. En réanimation, l’état de santé du patient ne permet souvent pas d’avoir son avis sur ces décisions. La recherche des directives anticipées, d’une personne de confiance ou des proches sont des éléments à prendre en compte permettant de faire entendre la voix de la personne. Elles sont souvent insuffisantes ou inexistantes pour permettre de décider.

La loi prévoit que, dans les situations où la personne ne peut donner son avis alors qu’elle est atteinte d’une affection grave et incurable, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement jugé inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que de prolonger artificiellement la vie (Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie).

L’utilité d’un traitement serait jugée à l’aune des bénéfices qu’il procure au patient en évaluant la différence entre les effets positifs et négatifs qu’il entraine. Mais comment évaluer ces effets compte tenu de la double incertitude épistémique qui entoure ces situations ?

Il semble que l’intuition morale qui préside au jugement d’utilité et donc d’inutilité d’un traitement est en partie évaluée à la faveur de la qualité de vie attendue au décours de ce traitement. La qualité de vie serait une manière de représenter la différence des effets positifs et négatifs d’un traitement à la lumière des préférences, choix et valeurs d’une personne.

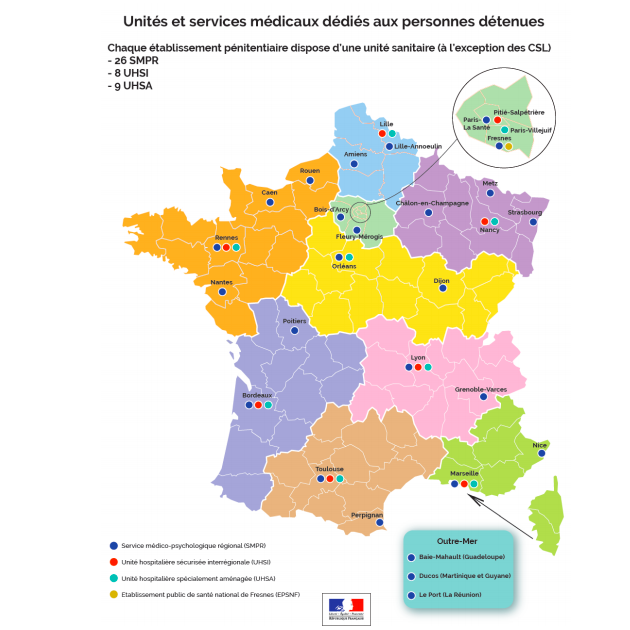

Nous avons mené une étude de philosophie expérimentale afin d’interroger cette intuition. Nous avons invité des médecins réanimateurs et non réanimateurs, en Isère, Savoie et Haute-Savoie, à juger de l’utilité d’un traitement, à partir de vignettes cliniques correspondant à des situations de dilemmes quant à la poursuite ou non d’un traitement.

Au total, 64 médecins ont participé dont 49 réanimateurs. Le jugement d’utilité apparait corrélé avec la notion de poursuivre ou non le traitement. Le jugement d’utilité n’était pour autant pas corrélé à la survie estimée du patient. La survie dans ces situations n’apparaissait donc pas comme une justification suffisante à la poursuite ou non d’un traitement. Des différences ont été notées entre les réanimateurs et les non réanimateurs concernant les corrélations entre le jugement d’utilité et l’estimation de la qualité de vie après la réanimation : le jugement d’utilité est plus fortement corrélé à l’estimation de la qualité de vie après la réanimation chez les réanimateurs que chez les non réanimateurs. Ainsi, la qualité de vie, bien qu’associée à la notion d’utilité d’un traitement, ne permet pas d’englober totalement cette notion et prend une place différente selon les spécialités.

Cette étude ne permet pas d’explorer d’autres éléments qui permettraient de juger de l’utilité d’un traitement, ni de comprendre la différence entre les différents groupes de médecins.

Ainsi, la notion d’utilité d’un traitement semble avoir un caractère opérationnel dans le fait de décider d’arrêter ou de poursuivre un traitement. Ce jugement ne semble pas reposer uniquement sur l’objectif de la survie du patient : il semble prendre en compte une vie au-delà d’une simple vie biologique, une vie permettant de déployer des possibles. Il semblerait que le corps médical n’ait pas une vision homogène de la manière d’évaluer l’utilité individuelle notamment dans les situations où la voix de la personne est inaudible. L’estimation de la qualité de vie ne rend compte que partiellement de la notion d’utilité que l’on attribue à un traitement.

Cela pose la question de la possibilité de juger, par qui et à partir de quoi de l’intérêt d’une vie même si celle-ci est diminuée à son extrême. Comment le principe d’autonomie, valorisé par les dernières lois sur la fin de vie, pourrait aider les médecins à apporter une décision la plus proche d’une volonté singulière compte tenu des contraintes des situations en réanimation ?